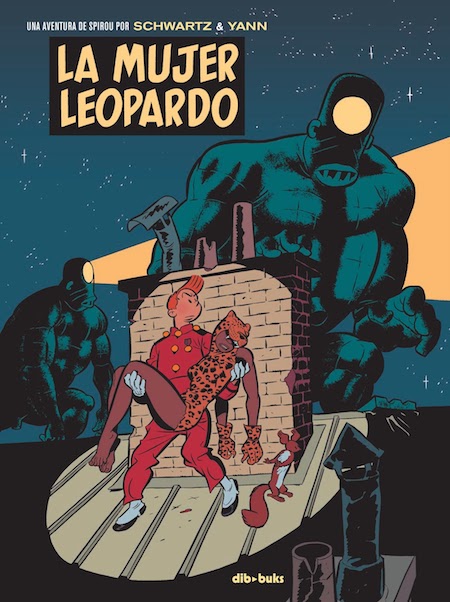

La mujer leopardo, novena entrega de Una aventura de Spirou por… según el orden empleado por Dibbuks, recoge el álbum homónimo y su continuación, El señor de las hostias negras, que ponen punto y final de momento a la aproximación realizada por Yann (1954, Marsella) y Olivier Schwartz (Nogent-sur-Marne, 1968) al universo de este clásico del tebeo franco-belga. Se cierra así una trilogía en la que a través de revisitas y rediseños han tratado de forjarle un pasado al propio Spirou, tremendamente coherente con su trayectoria, pero también con la propia historia reciente de Bélgica, lo cual comporta llegado el momento la obligación de abordar determinados hechos polémicos.

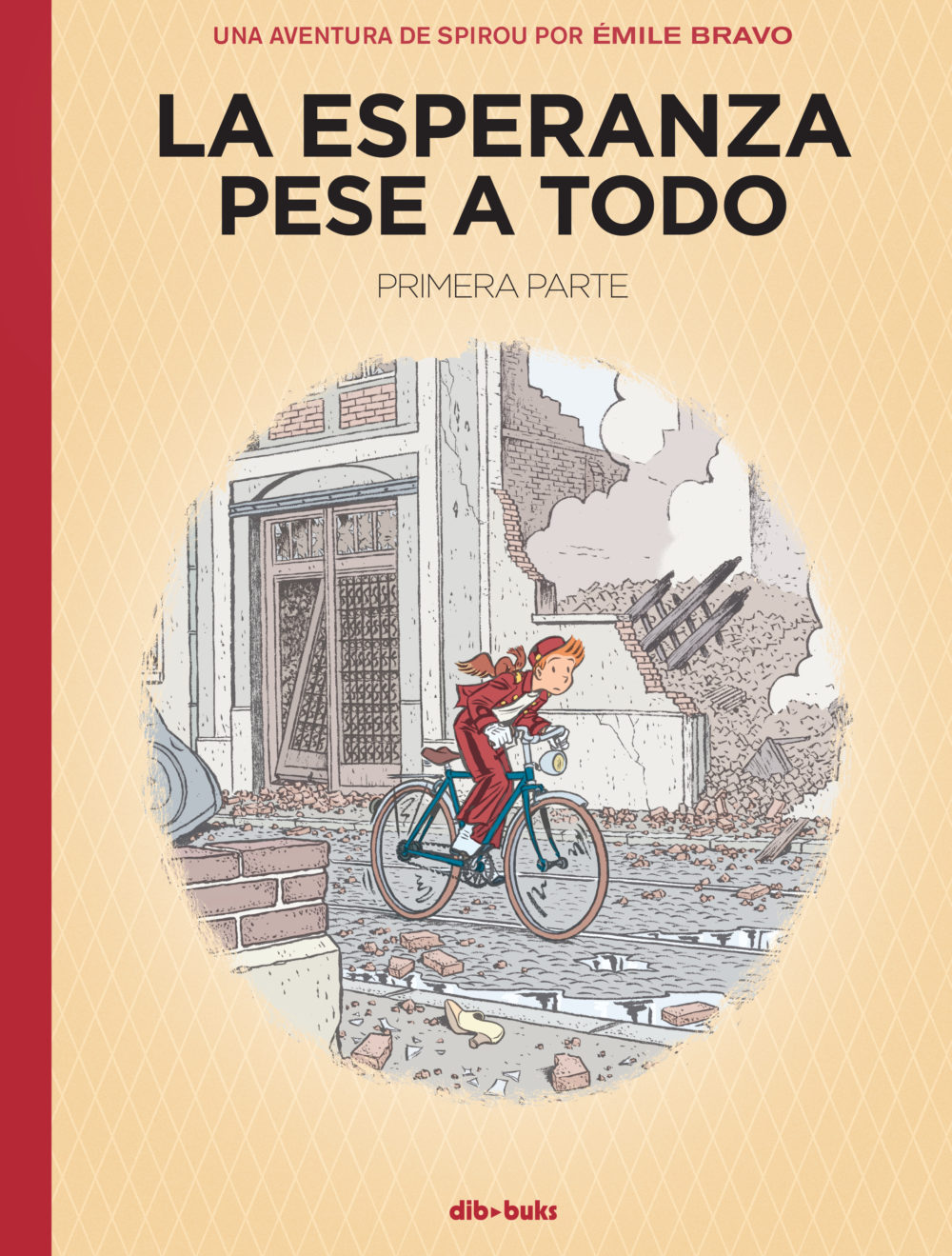

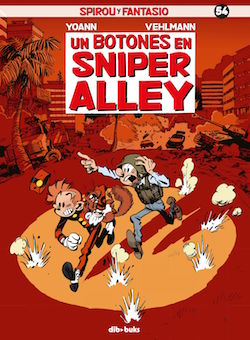

Tras el estupendo precedente de El botones de verde caqui, que consiguió entre otros reconocimientos el premio del Salón del Cómic de Barcelona a la mejor obra extranjera en 2016, las expectativas respecto a la siguiente entrega eran justificadamente altas. No es habitual que dentro de esta colección, en la que firmas invitadas aportan su particular visión del personaje, los autores repitan y menos todavía que aprovechen la oportunidad para llevar a cabo como es el caso una especie de “serie dentro de la serie”. Si aquel primer título tomaba el relevo del álbum de Émile Bravo, Diario de un ingenuo, desarrollando la trama durante la ocupación alemana, el que hoy tenemos entre manos se sitúa inmediatamente después, ya en 1946, en plena posguerra, cuando Bruselas y el conjunto del país tratan de recuperarse de las consecuencias del conflicto. En principio, las premisas son las mismas, esto es, una mezcla de comedia desenfadada, de sátira política y de aventura insólita. E insertas aquí y allá, múltiples referencias a la mitología del heroico botones, a la propia tradición de la línea clara y a Hergé y Franquin como dioses paganos.

Similar planteamiento se adivina en las primeras páginas de La mujer leopardo, que se abre con las andanzas nocturnas de una misteriosa figura, en concreto de una aniota, miembro de una sociedad secreta africana que se rebeló frente al control de la metrópoli y que nos fue presentada en Tintín en el Congo. No tarda en aparecer el protagonista, un Spirou desmejorado, refugiado en el alcohol y a quien persiguen sus fantasmas personales. Arranca de ese modo este nuevo capítulo que progresivamente mostrará su principal debilidad: que está pensado y concebido como una historieta de transición entre aquel primer álbum que se presumía auto-conclusivo y el desenlace. Esa condición de hijo mediano supone a la larga una auténtica carga que le impide no ya alcanzar las cotas de su precedente sino ser mínimamente entretenido. A duras penas las ocurrencias de Fantasio, los guiños destinados a los lectores habituales y las acertadas contextualizaciones históricas (los cameos de existencialistas ilustres como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, la reconversión de los científicos nazis o el cambio en las relaciones entre los antiguos aliados) consiguen ahuyentar la amenaza del aburrimiento. Pese al loable empeño en modernizar y hacer madurar a personajes icónicos sin afán desmitificador y al esfuerzo de Schwartz en acercarse a Yves Chaland sin traicionarse a sí mismo -brindando un trabajo formidable-, a la postre la lectura resulta irregular y decepcionante.

Similar planteamiento se adivina en las primeras páginas de La mujer leopardo, que se abre con las andanzas nocturnas de una misteriosa figura, en concreto de una aniota, miembro de una sociedad secreta africana que se rebeló frente al control de la metrópoli y que nos fue presentada en Tintín en el Congo. No tarda en aparecer el protagonista, un Spirou desmejorado, refugiado en el alcohol y a quien persiguen sus fantasmas personales. Arranca de ese modo este nuevo capítulo que progresivamente mostrará su principal debilidad: que está pensado y concebido como una historieta de transición entre aquel primer álbum que se presumía auto-conclusivo y el desenlace. Esa condición de hijo mediano supone a la larga una auténtica carga que le impide no ya alcanzar las cotas de su precedente sino ser mínimamente entretenido. A duras penas las ocurrencias de Fantasio, los guiños destinados a los lectores habituales y las acertadas contextualizaciones históricas (los cameos de existencialistas ilustres como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, la reconversión de los científicos nazis o el cambio en las relaciones entre los antiguos aliados) consiguen ahuyentar la amenaza del aburrimiento. Pese al loable empeño en modernizar y hacer madurar a personajes icónicos sin afán desmitificador y al esfuerzo de Schwartz en acercarse a Yves Chaland sin traicionarse a sí mismo -brindando un trabajo formidable-, a la postre la lectura resulta irregular y decepcionante.

Por fortuna, El señor de las hostias negras es otra cosa. Al no ser ya necesarias las presentaciones, la historia va lanzada desde el principio, con el objetivo legítimo de finiquitar las líneas argumentales abiertas. Tras la screwball urbana llega el turno de la aventura exótica. Yann y Schwartz, más liberado el guionista e igualmente brillante el dibujante, recuperan para la ocasión la legendaria región de Urugondolo, aquella provincia congolesa que creara Chaland para su frustrado proyecto con Spirou allá por los primeros ochenta y que recuerda en cierta manera, por su apuesta tecnológica y sus nulas relaciones exteriores, al reino de Wakanda. Este viaje al Congo supone, por un lado, un obvio homenaje a una de las primeras andanzas de Tintín -destinada entonces a loar las bondades del protectorado colonial-, pero por otro trata asimismo de proyectar el contrapunto de esta última, lanzando una andanada de mensajes acerca del infame dominio imperialista belga en aquel rincón del mundo y del adoctrinamiento religioso y el relativismo cultural. Sin olvidar, por último, el delirante mesianismo de algunos líderes independentistas del Tercer Mundo (personificado en un sosias de Mobutu Sese Seko), que en su loca carrera por deshacerse del control de las potencias europeas no calculan las secuelas derivadas de su carrera hacia delante.

Se plantean, por lo tanto, cuestiones como la identidad, la asimilación o la diversidad, sin perder nunca de vista que se trata de un tebeo destinado a entretener a un público potencialmente amplio y heterogéneo. Esa combinación de niveles narrativos, que nunca llegan a entorpecerse entre ellos, no sobrecarga la historieta, más bien al contrario, logrando superar el bache del episodio anterior, gracias también a un desenlace no por sensible menos valiente y optimista.

La Mujer Leopardo

Yann & Schwartz

Dibbuks

Por Óscar Gual

Sin categoría